|

|

|

|

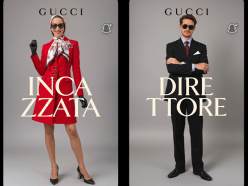

Alaïa et Maison Margiela défilaient toutes les deux hier matin dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Une proximité de calendrier qui évoque aussi les fortes affinités entre les deux maisons. Plus que jamais, le luxe 2025 se nourrit de narratifs omniprésents et de stratégies médiatiques tonitruantes. Mais Alaïa et la Maison Margiela continuent résolument de tracer leur propre chemin. Elles choisissent le silence, la couture et la rareté comme langage. Et elles ont réussi à imposer ces éléments d’identité comme une alternative à la désirabilité traditionnelle du luxe.

De la marge à l’icône

Face à Lanvin, fondée en 1889, Alaïa et Maison Margiela font figure de petite dernière dans la grande famille de la mode. Après s’être fait connaître dès les années 1970, Azzedine Alaïa fonde sa marque éponyme en 1980. Et Martin Margiela se lance à son tour en 1988.

Si chacun des deux couturiers cultive un style résolument singulier, leurs maisons se retrouvent dans une vision commune en marge du système dominant. Et dès l’origine, elles se placent volontairement hors du champ médiatique.

Alaïa bâtit un culte du vêtement comme sculpture intemporelle. Margiela instaure une réflexion sur l’identité et la déconstruction. Quarante ans plus tard, ces positions hors-système sont devenues des marqueurs de leur identité respective. Encore mieux : à mesure que la mode s’est soumise à l’inflation médiatique, les deux maisons sont demeurées des bastions de pure couture. Au point de s’ériger de nos jours en repères incontournables pour les amateurs de mode et de design.

L’héritage créatif comme capital immatériel

Chez Alaïa comme chez Margiela, le fondateur est devenu une figure totémique. Il n’est pas un ambassadeur de la marque, à l’instar de Coco Chanel ou de Christian Dior. Mais il est plutôt un élément qui fixe le cap de l’intégrité de la maison.

Azzedine Alaïa, artisan obsessionnel du vêtement, et Martin Margiela, esprit invisible mais omniprésent. Ils ont laissé une empreinte qui dépasse l’anecdote biographique. Et cet héritage créatif est désormais un capital immatériel que leurs maisons respectives cultivent avec soin. Elles ne cèdent jamais à la tentation de diluer cet ADN dans des logiques commerciales globalisées. En revanche, elles le réinterprètent en permanence, comme un socle vivant et garant de leur singularité.

Des directeurs artistiques autant gardiens qu’interprètes

Succéder à Azzedine Alaïa à la tête de la maison qu’il a fondée n’était sûrement pas une tâche facile. Et Pieter Mulier est le premier à devoir relever le défi. Il est à ce jour le premier et unique directeur artistique depuis la disparition du fondateur. Avec le défilé printemps-été 2026, il poursuit un travail fidèle à l’esprit du couturier, tout en modernisant les formes. Le styliste belge semble envisager son poste comme celui d’un passeur, qui préserve l’obsession pour la main et l’esprit intemporel. Mais qui investit aussi ce territoire esthétique avec sa sensibilité propre.

À l’inverse, la position de Glenn Martens, nouvellement arrivé cette année à la tête de Maison Margiela, est moins tranquille. Car cet autre talent venu de Belgique s’inscrit dans une histoire nettement plus chaotique. En effet, après le départ de Martin Margiela en 2009, sa maison poursuit un chemin fait de contrastes. Une première période s’ouvre durant laquelle le studio prend en charge les collections. Équipe anonyme à la tête d’une maison sans visage.

Puis c’est le tournant décisif : en 2014, John Galliano reprend la direction artistique. Ancien créateur star de Dior, Galliano amplifie la dimension théâtrale de la Maison Margiela. Il en explore les limites. Et pendant dix ans, il convoque des récits narratifs forts, enrichis de références artistiques, à l’instar de son ultime défilé clin d’œil au photographe Brassaï.

Le défilé d’hier était donc l’occasion pour Glenn Martens de mieux se positionner dans ce double héritage. Et ce n’est pas un hasard s’il place le défilé sous le signe de la dissonance, avec une musique volontairement décalée. L’art de la mise en scène, oui. Mais c’est bien l’expérimentation couture qu’il réaffirme comme fondement de l’esprit Margiela.

Un silence partagé que seule la Fashion Week vient briser

Si Alaïa et Margiela cultivent le silence médiatique, elles utilisent la Fashion Week comme un moment stratégique. Le défilé devient moins un outil promotionnel qu’un rituel, où la communication se fait à travers la couture elle-même.

Dans un luxe souvent consensuel et mainstream, ces deux maisons font figure de poches de résistance. Encore hier, Alaïa réaffirmait son élégante austérité. Et Maison Margiela s’autorisait des excès baroques pour mieux mettre en scène sa dramaturgie de la disparition. Deux voies différentes qui, chacune à leur manière, montrent que le silence peut être plus puissant que le bruit lorsqu’il s’incarne dans une vision créative forte.

À lire aussi :